引言: 本文转自“知识分子”2017年12月29日的文章。2017年12月29日早上正值期末季,本想睡个懒觉的我看到此文心潮澎湃,立马爬起来复习理论力学。此文从季向东的本科学习讲起,描述了他在物理的成长道路上欣赏过的美景。本科时喜欢的热力学与统计物理为后来对质子自旋的语言埋下了伏笔,而研究生与博士时期广泛涉猎与深入钻研也为后来的高见打下了坚实基础。杨振宁先生本科时也曾对相变问题异常感兴趣,从而后来才能与李政道先生一起合作完成了很多统计物理方面的杰出理论工作。可见,本科时的研究兴趣至关重要。而对于我而言,四大力学中理论力学讲授颇为肤浅,量子力学的讲授离前沿研究较远,唯有平衡态统计物理这门课能够深深地吸引住我。尤其是相变与临界现象更是引人入胜。统计力学给人以一种很强的魔性,魔就魔在它能够用独特的方法处理 个粒子组成的复杂体系,能够解释宏观的热力学现象,真叫人啧啧称奇!前辈大师们既能创造出朗道二级相变理论这样的唯象模型,也能有昂内斯解出二维Ising模型的严格解。从统计物理的发展中,真的能够看到和学到物理学大师们处理问题的态度和方法,领略大师们的远见。之前CUPT中遗留下来用相变来描述液滴振动的工作还没有做,我想应该找个时间个肖戴凝一起做一做试试看。期末将至,书架上厚厚的诱人的Statistical Mechanics还等着我阅读,盼望假期赶快到来。物理是个优美的学科,值得我们去创造和欣赏!

12月21号的下午,上海交通大学的暗物质研究小组在开会,我的好朋友给我打来电话,“你们的暗物质成果被美国物理学会在线刊物《物理》(Physics)选为2017年的八大亮点成果报道了。”[1]当时我并没有非常在意。PandaX团队今年取得的暗物质直接探测的结果是世界领先的,被选为亮点成果也就并不意外了。

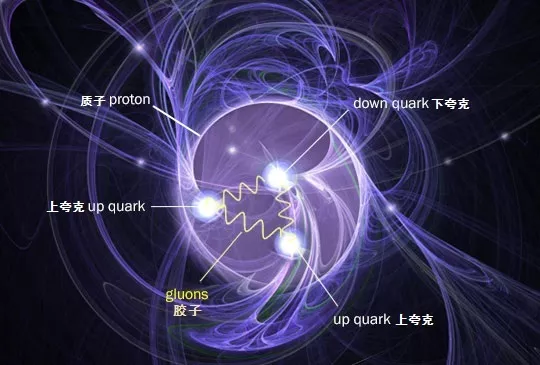

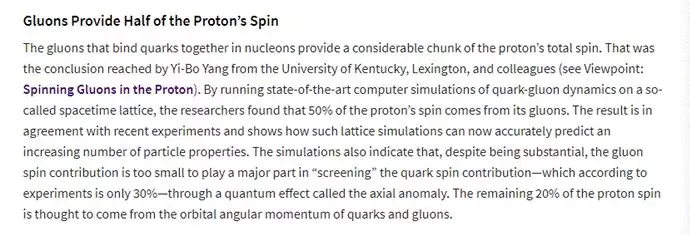

会议结束后,合作组的同事在《物理》的网站上找到了这条新闻。我看了一眼,却马上被八大亮点中的另一个成果吸引住了——“胶子提供了质子一半的自旋。”[2]这是我的朋友,美国肯塔基大学刘克非教授带领的研究小组和我过去的博士生赵勇(现为麻省理工学院博士后)做出的大型数值模拟量子色动力学(QCD)的成果。

这个成果虽然在计算精度方面还需要进一步改善,但这仍是近半个世纪以来高能质子结构理论计算在正确的方向上迈出的初始一小步,值得庆祝。

特别让我感慨的是,这个成果的背后与我近四十年的物理人生也有着密切的关系。

1978年是我非常幸运的一年,我作为一个地道的农村孩子应届考上了大学。我在高中时,数学成绩非常优秀,曾得过全县数学竞赛的冠军。但考大学时我把数学考砸了,不过物理却拿了高分。因此我最终被同济大学海洋系录取,学习海洋地球物理勘探专业。很多年后,我才明白,这就是专门在海底寻找石油等资源。

刚进大学还没有专业课,我们主要学习数学和物理基础课。我对物理课有特别的兴趣,也被老师注意到了。当时同济有位非常优秀的物理老师建议我和研究生一起听课,并参加考试。课程结束后,老师就直接拿着我的考卷去找当时的李国豪校长。在校长的直接安排下,我在二年级时从海洋系转到了物理系。我一直非常感激这位老师的帮助使我有机会终身从事物理研究,而不是去海里找石油。这种转系在当时是非常罕见的,我愉快地正式开始了我的物理生涯。

转到物理系后,因为我的数学功底比较好,理论力学、电动力学、量子力学等课程学起来也比较轻松。特别是量子力学,看上去基本都是一些数学题,不需要搞清其中的物理意义就能拿高分。但唯有一门功课是例外,就是热力学与统计物理。

这是一门研究日常生活中冷与热的学科,涉及到温度、能量守恒定律、热功转换效率、相变等,其研究成果直接推动了蒸汽机的应用与第一次工业革命。

热力学是一门非常优美的经验学科,而统计物理则是用微观的分子热运动去解释热力学的定律。当时课堂里流行用的是北京大学王竹溪先生写的两本教材。令人沮丧的是,统计物理的书虽然看懂了,但习题却非常难解。原来统计物理研究的是几乎无穷多个(1023)粒子的力学系统,光数学好没有用。必须弄清其中重要的物理机制才能找到合适的数学方法去进行近似求解。

1982年大学毕业前要报考研究生,我二话没说就报了北京大学王竹溪先生的研究生。我的理由非常简单:第一,北大是当时中国物理学最强、物理学子最向往的地方;第二,去学最难的东西才能挑战自己。王先生既然能写这样的教科书,那他应该是我能找到的最好的老师了!那是一个非常幸运的春天,我报考北大物理研究生被顺利录取了。

1982年秋,我进入北大开始学习高等物理课程,包括量子统计物理。教这门课的老师刚从国外访问回来,讲得异常生动。有一天他上课时宣布,今年的诺贝尔物理学奖颁发给了美国康内尔大学理论物理学家威尔森(Kenneth Wilson)教授,以表彰他对物质相变有关的临界现象所作出的理论贡献。这是在物理学史上少有的颁发给统计物理的诺奖,而且是一人独得。我当时真的非常兴奋,觉得选对了学习方向。而以前从未听说过的威尔森先生,一下成了我心目中的大英雄,我马上开始学习他的诺奖成果。

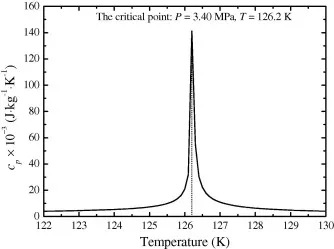

热力学研究的一个重要课题是物质在不同温度下的状态,也叫作相。比如水在常温下是液体,到了摄氏零度就会凝成固态的冰,在摄氏100度高温下就会气化成水蒸汽,这就是水的三相。

在一定的物理条件下,比如一个固定的温度,水和蒸汽在一个密封的玻璃容器内会以两相共同存在,对应的气压就叫做饱和蒸汽压。随着温度的上升,水不断增发变成水蒸汽,饱和蒸汽压也不断上升。到了一定的温度,水和蒸汽再也无法区分,整个玻璃容器变成白色一片,这就是所谓的临界现象。虽然统计力学的始祖们如玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)早就写下数学方程从理论上来研究这个问题,但由于数学上太难,这个问题一直无法理论求解。

临界现象之所以是个统计物理的世纪难题,是因为在这个体系里,所有的粒子都在强烈地相互关联、影响着,单个粒子的行为变得不再重要。这好象一个大城市里的每个居民在手机上不停地和所有其他人同时相互联络,整体的行为无法从个体来进行判断。

这在数学上对应的是一个热力学函数的奇点,在物理中叫作临界点。理论物理学家对研究多粒子系统中的由单个粒子运动主导的物理现象非常在行,比如多电子的原子结构或金属中的电子气体可以轻松用单电子近似解决。但当所有粒子之间相互影响太大,类似临界现象,基本就束手无策了。

当威尔森开始研究临界现象的时候,其他物理学家已经发现,虽然临界现象非常复杂,但其中也会出现一些简单的行为,称作“自相似”行为。在前述市民打电话这个例子里,我们可以把市民分成5人一小组,然后研究小组与小组之间的交流和影响。在临界点问题上,小组与小组之间交流的效果和个人与个人之间的直接沟通是类似的。接着我们可以把5个5人小组划为一个大组,在临界点时,大组与大组之间的交流效果和小组与小组之间的沟通情况是一样的。在临界点附近,不同条件下的物理系统是通过这个自相似行为相互关联着的,专业上叫做标度关系。

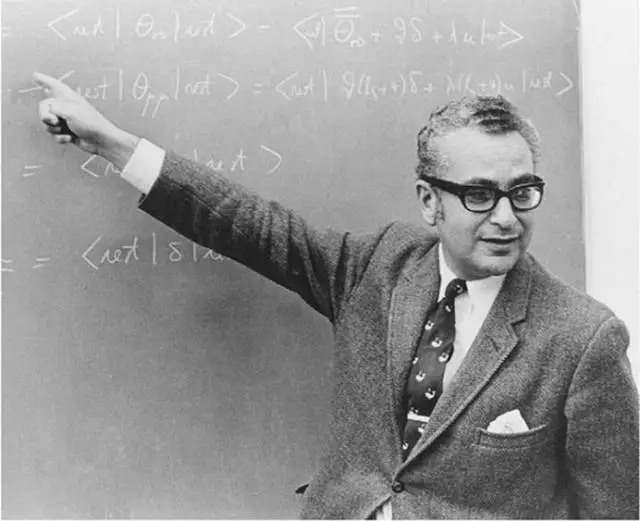

威尔森敏锐地认识到,这种自相似行为是一种数学上的对称性。而这种对称性在“量子场论”的研究中曾经出现过,物理学家称之为“重整化群”的不动点。在数学领域,研究对称性的学问叫做“群论”,重整化群就是由所有自相似变换而组成的集合。量子场论系一种由量子力学与爱因斯坦的相对论完美结合而产生的物理学最高形式理论。威尔森的博士的导师——美国著名的粒子物理学家及诺贝尔奖获得者盖尔曼(Murray Gell-Mann),也是量子场论中重整化群的发明人之一。

威尔森在六十年代后期在量子场论的重整化群方面作出了开创性的贡献。当他在1971年左右接触到临界现象时,马上运用到了量子场论中。他能用重整化群的手法,如同变魔术一般精确地算出临界点附近的物理系统是如何关联的(所谓的临界指数)。许多之前无法计算的问题也就迎刃而解了,这让统计物理学家们目瞪口呆却又兴奋不已。一时间,这个场论中非常抽象的方法成为凝聚态理论物理学家必备的新工具。十年后,粒子理论物理学家威尔森在统计物理领域里因“串角”而赢得诺奖,却也实至名归。

当知道这些故事之后,我就如饥似渴地去自学重整化群方法,以期能解决统计物理中尚未解决的重要问题。我同时向物理系要求面见导师王竹溪先生。秘书告诉我王先生生病住院,不太方便。 到了1983年1月底,我被告知王先生在医院去世,心中悲痛而又极度失落。这位激发我走上学习统计物理之路的心目中的导师,我始终未能见上一面。

王先生去世后,北大物理系计划把我分给在北大兼职的中科院理论物理研究所苏肇冰先生。当时苏先生参与国防研究,刚刚回到理论研究不久,我对他的事迹一无所知,只知道他对统计物理是有研究的,就同意了。后来才知道他是国内外有名的凝聚态理论家。我师从苏先生的时间不长,83年7月我就通过李政道先生的中美物理学联合招生考试(CUSPEA)赴美国读研。

我到美国读研的地方是费城的德雷塞尔大学(Drexel University),物理系很小,研究方向也不多。我铁了心要研究统计物理,但道路却是非常的曲折。

我先找的一位导师对统计物理,特别是相变和临界现象有些研究,还写了一本相关的参考书。但他显然对这个刚来美国学习的研究生期望太高。他每天给我一篇新的论文看,但没有我感兴趣的重整化群方面的内容。头天的文章还没搞懂,又来一篇新的,几个月下来,越积越多,终于有一天,我忍不住就放弃了。

对面宾西法尼亚大学(University of Pennsylvania)物理系对重整化群的研究却是热火朝天。我结识了同是CUSPEA学生的王江,他的导师Lubensky是个非常让我敬仰的教授。我就大着胆子去找他,想成为他的学生。

然而,在美国各高校的物理系,知名教授的身边总是围着一批好学生。他直接告诉我,学生很多,没时间指导。王江告诉我现在搞这方面研究的人很多,博士后也不好找。他毕业后就直接去宾大沃顿(Walton)商学院读金融了,后来成了麻省理工学院(MIT)斯隆(Sloan)商学院的著名金融学教授。

就这样在系里东游西荡了一年,我心里的压力越来越大,系主任Wildenthal也直接找上门来了,提醒说我应该找个导师做毕业论文了,我回答还未找到感兴趣的(题目)。他又邀请我进他的研究组做下尝试,当时毫无头绪的我觉得这么下去也不是办法,也就同意了。系主任主要研究的是理论核物理方向,通过大型数值计算来研究原子核的结构。第一次见面, 他就给了我一个50页的计算机程序,让我按他的意思修改。我对计算机毫无兴趣,但既然选择了就好好干吧,这总比啃一堆高深的理论问题却毫无进展来得实际一点。

原子中心的原子核是由质子和中子组成的。不同的质子数对应于不同的原子,而不同的中子数对应于相同原子的同位素。恒星(比如太阳)中大量的质子(氢)燃烧和其它天体物理过程产生了我们周边的各类原子核;太阳燃烧也是地球上各种能源(化学能、生物能、风能等)的来源。原子核物理的重要目标是通过研究质子和中子在原子核中的运动行为来解释原子核本身的性质。质子和中子之间的相互作用(核能的来源),即所谓的“强相互作用”是非常复杂的。核物理的理论研究也需要大量的数据和经验推测,这给我后来对实验的兴趣打下了基础。

进入这个研究方向,我必须把“研究高大上理论”的嗜好收藏起来,开始做一些实际的工作: 改写大型数值计算程序,研究实验数据,了解实验误差,盯着计算机屏幕看结果。就这样,三年之后,我终于顺利拿到博士学位,但却离心中的梦想似乎越来越遥远。

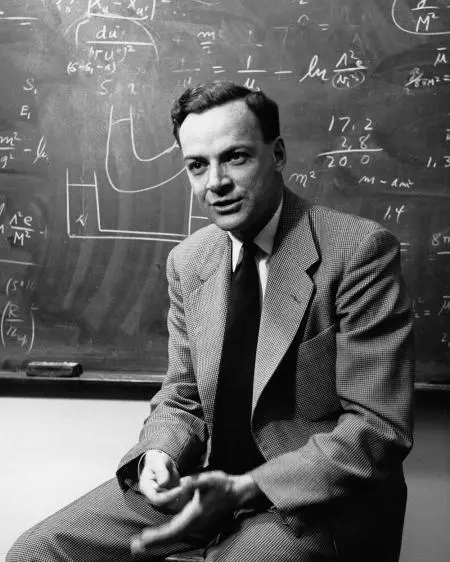

生活中有时感觉在背道而行,其实是在创造相向而遇。我熟练的大型数值模拟技术在临毕业时被加州理工学院(California Institute of Technology)的Koonin教授看中,并收到了去加州理工做博士后的邀请。当时的加州理工,著名的粒子理论家及诺贝尔奖得主费曼(Richard Feynman,1999年被英国《物理世界》评为史上最伟大的十位物理学家之一)和盖尔曼(前文提到的威尔森的博士导师)都还在,还有两位实验的诺贝尔奖得主Anderson(发现正电子)和Fowler (恒星核反应),简直是研究物理的天堂。

藉此,我心中又燃起了研究自己感兴趣课题的希望,对去加州理工充满了期待。

加州理工是个传奇式的学校,用油滴实验测得电子电荷的诺贝尔奖得主密立根(Millikan)是该校的第一任校长。校园小而精致,置身其中做物理是件非常幸福的事情。更加幸福的是,我的导师Koonin教授从来没安排我要做什么,使我感觉非常自由。

我的目标是两位更加传奇式的理论物理英雄:费曼和盖尔曼。巧的是,在1987年的秋季两位教授都在教研究生课。盖尔曼讲粒子物理专题;费曼讲量子色动力学专题。我去过盖尔曼的课,发现他一脸严肃,狠巴巴的样子。他讲什么我也没听懂,就放弃了。来到费曼的课堂,发现学生多多了。费曼比我想象的要苍老,头发花白,个子很高,有些清瘦。他的声音非常有磁性,也喜欢和学生互动。他讲的是强相互作用基本理论,量子色动力学(QCD),一种量子场理论。就像量子电动力学是凝聚态物理的基础,QCD是研究原子核物理的最基本理论,我在研究生时没有机会学过。

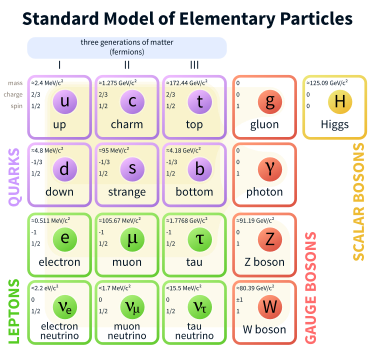

QCD诞生在上世纪六十年代末到七十年代初,有许多理论学家包括南部(Nambu,2008诺贝尔物理学奖)和盖尔曼等都对此作出重要贡献。美国粒子物理学家格罗斯(David Gross)、波利策(David Politzer)和维尔切克(Frank Wilczek)因1973年发现这个理论的一个重要特性——渐近自由而获得2004年度诺贝尔物理学奖。

听费曼的课是种享受,他就像魔术师一样,把物理讲得简单生动,却又出乎意料。有一天,费曼没来,他的秘书来给大家解释说他在医院动手术。过了几个星期,我们被告知费曼回来上课了。那天我早早就去了。教室前面放了把椅子,费曼进来之后,秘书让他坐下来讲。秘书刚离开,他就站了起来,后来一直没坐下。下一次课,费曼没有再来。不到两个月,他去世(1988年2月15日)的消息传来了,我心里很失落。那是费曼最后的一课。

1988年初,在加州理工的博士后同事非常兴奋地告诉我,欧洲核子中心(CERN)的一个实验有重要的发现,他准备写篇理论文章。这个重要发现与质子的自旋有关,借此我也第一次接触到所谓的质子“自旋危机”。

在粒子物理学家眼里,这个复杂世界里所有的物质都可以用电子、质子和中子来构成。质子和中子又像双胞胎,性质类似。这三种粒子除了它们的质量和电荷之外,还有一个重要的属性——自旋。这是个量子力学的概念,类似于产生昼夜更替的地球自转。利用质子的自旋产生的磁矩,可以用来检测大脑中含水的成分,就是现在大型医院常见的核磁共振(MRI),这项工作获得了2003年的诺贝尔生理或医学奖。

自从人们知道质子的内部具有更基本的结构以来,粒子物理学家们一直在不断研究,试图解答一个最基本的问题:质子的自旋从何而来?

根据六十年代盖尔曼的理论,质子内部有三个更基本的粒子,称为“夸克”(盖尔曼因夸克模型获1969年诺贝尔物理学奖)。类似于电子,夸克也有自旋;而质子的自旋则可能全部来自于夸克的自旋。

这个理论直到八十年代才能用实验来检验。当时在日内瓦欧洲粒子研究中心CERN,一批粒子实验学家用极化(极化是指其自旋指向特定方向)高能缪子(一种与电子类似的基本粒子)与极化质子散射,测量了夸克自旋的贡献。实验结果却让粒子学家们大跌眼镜:夸克自旋对质子自旋的贡献几乎为零。这个结果在粒子物理学界引起了很大的震动,这就是质子“自旋危机”的来源。

研究质子结构的基本理论就是量子色动力学QCD。 根据这个理论,质子内部除了夸克之外,还有所谓的“胶子”。如同电子的电荷一样,夸克带有一种强相互作用的“荷”,叫做色荷。色荷之间可以传递胶子。正是因为后者,夸克才能被紧紧束缚在质子的内部。夸克与胶子的关系,有点像电子与光子的关系。而QCD的理论结构几乎就是量子电动力学的翻版。

我虽然对这个自旋危机的消息非常感兴趣,但刚刚从费曼那里学到点QCD的皮毛,还找不到方向去做科研。除了费曼之外,加州理工似乎也没有其他人对QCD感兴趣;夸克模型的创始人盖尔曼也没感觉到有什么“危机”,所以我产生了离开加州理工的念头。那时麻省理工是研究质子结构的世界中心,著名的“MIT袋模型”就是在那里诞生的,所以我决定必须去那里学习。

幸运的是,我的导师就是在麻省理工拿的博士学位,那里有他的老师和朋友。他虽然想再留我一年,但还是给我写了一封非常棒的推荐信。我很快就拿到麻省理工理论物理中心博士后的职位。心中的梦想使我毫不犹豫地离开如花园般的加州理工校园,搬到异常寒冷的波士顿。

一到麻省理工,我就抛开了过去所有的课题,全心投入到了质子结构的研究。但QCD是个非常复杂的物理理论,即便到现在为止也没找到可行的办法进行解析求解。我清楚地记得费曼上课时苦笑说,他不知道从何下手。它也是美国CLAY数学研究所在本世纪初列出的七大千禧年数学难题之一,悬赏100万美金求解。

唯一的重要线索是,我早就熟知的威尔森先生于1974年发现QCD可以用大型计算机来模拟求解,这种方法称为格点规范理论。其大意是把“时间”(实际是类似于时间的虚维度)和空间简化为一个四维欧几里得空间的格子。将夸克和胶子放在这些格点上用蒙特卡洛方法来模拟它们的行为。这样从数学上看,量子场论的数值问题就非常像一个统计物理的问题!原来威尔森在解决三维空间的相变问题之后,一直在琢磨怎么去通过数值的办法去求解四维空间的量子场论。

据说威尔森当初用量子场论的办法去研究相变问题还有段非常有趣的历史。威尔森的数学能力超强,他在哈佛上大学时期在全美大学生数学竞赛中(Putnam Math Competition)中两次赢得头彩。

到了加州理工,威尔森也是研究生中的佼佼者,做起作业来毫不费力。他自然想去和费曼做毕业论文。费曼正在教量子统计这门课,随便给了他一个统计物理中的求和问题,即三维伊辛模型的配分函数。他搞了两个星期毫无进展,后来才去找了盖尔曼做学生。这是个统计物理的著名难题,耶鲁大学的昂萨格(Onsager)因早年解决了二维伊辛模型而闻名统计物理界,而三维问题至今也没人能解析算出来。估计威尔森一直没能忘掉费曼给他的练习题,后来他依靠自己发明的办法,解决了这个著名的难题,赢得了诺奖。他解决的办法,用的不是数学蛮力,而是真正理解了相变点的物理。

但在1989年,当时的计算机能力非常有限,大型的数值求解精度很低。因此我就跟着几位资深的教授做质子模型研究和CERN实验的进一步拓展(我在CERN实验拓展方面的研究使我发现了“推广部分分布函数”与“深虚康普顿过程”,推动国际高能电子与质子散射实验进行质子结构三维成像,获得2016年美国物理学会的Feshbach 奖[3])。不过我们的模型不是QCD,所以虽然有结果可以发文章,但很难有满足感。就像喝无咖啡因的咖啡(Decaf)一样:味道不错,但却不能让人兴奋。

当时理论学家提出多种方案来解决这个“自旋危机”。其中一种办法是考虑“胶子”的自旋贡献。胶子就像光子一样具有自旋,或称做“偏振”。这种偏振应该会对质子的自旋产生贡献。根据费曼提出的理论,可以通过高能散射从实验上来进行测量。

但要计算像胶子偏振对质子自旋贡献这类的物理量,即便是使用威尔森的方法用大型计算机模拟也无法下手。这是因为费曼在1969年指出,高能散射过程中测量到的物理量需要通过研究质子以光速飞行(或无穷大动量)时的内部性质来解释(教科书上称为“部分子模型”)。只有在这样特殊的运动状态下,质子内部的胶子才能直接表现出来。部分子模型就象著名的“费曼图”一样,充斥了整个高能物理研究领域,成了理论及实验家们日常交流的必备语言。但直接计算以光速飞行的质子内部结构需要指数增长的计算资源,这也是计算机算法问题中的所谓NP-Complete问题。其实威尔森早就意识到这个问题。

1990年的一天,威尔森来麻省理工作学术报告。我心中非常激动,因为终于可以见到心目中的偶像。他的报告题目是“光锥量子化”,光椎是由以光信号相联系的一系列事件而形成的四维时空中的曲面。

威尔森的报告开始说,研究高能质子的结构,需要寻找新的办法来求解QCD。质子在光速飞行时,所有的性质与光锥曲面有关,但它不是一个四维欧几里得空间的问题,所以不能用数值法求解。他说狄拉克(P.A.M. Dirac,1933年诺贝尔物理学奖得主)在1949年提出了光锥量子化,是解决这一问题的自然方法。然后他介绍了他的一些研究进展。可以看出,他试图在光锥量子化理论成功之后,寻找有效的数值计算办法。

从那次报告之后,我就全心投入到了光锥量子化的研究。

事实上,光锥量子化这个方向自费曼在1969年提出他的“部分子模型”之后就开始有一大批理论学家开始研究起来。但这些研究基本都限于所谓的“微扰论”框架,仅在粒子间相互影响很小时才有用。但质子是夸克间存在的强束缚作用下形成的,其结构不是微扰论能解释的。后来,这些研究基本上在1973年之后就不了了之了。

现在有威尔森先生亲自操刀,并且可以把他的一套重整化群的办法发挥得淋漓尽致,燃起了大家对解决高能质子结构问题的新希望。有一批年青学者,包括我认识的一些好朋友,已开始团结在他的周围,向QCD发起强烈攻势。

威尔森的总思路是把光锥上的哈密顿量(系统的总能量)用重整化的办法把不重要的自由度一步步剥离。然后剩下一个少量自由度问题和与之对应的可能非常复杂的有效哈密顿量,后者可以用数值办法求解。

这个想法非常自然,但具体做起来却相当不简单。虽然无论一个少量自由度的体系的哈密顿量多么复杂,都可以指望让计算机求解。但是要剥离那么多的自由度、同时把所有物理效应滴水不漏地加进来,并找到与之对应的有效哈密顿量却几乎是不可能的。最后人们不得不去猜测这个哈密顿量是什么。由于光锥量子化破坏了空间转动对称性,哈密顿量的形式有无穷多种可能,人们连猜都无从下手。

我参加了威尔森的几次讨论会,发现这个问题远比我想象的要复杂。我非常佩服威尔森先生在演绎那么复杂的公式时,依然保持的从容淡定。而我却焦虑不已,看不到希望。我去问计MIT理论物理中心的老前辈Francis E. Low,他是盖尔曼的合作者,也是重整化群方法的创始人之一。

Low提到,盖尔曼曾调侃过,威尔森的风格是喜欢把世界上最简单的问题转化成为最复杂的问题,然后解之。我觉得盖尔曼的这个说法有点刻薄,他和威尔森虽为师徒,但做学问的风格却完全不同。也许那是崇尚解析方法研究量子场论的人不喜欢数值办法的一个说辞罢了。

我继续花大力气去读过去所有跟光锥量子化相关的文章,试图找到突破口。在一年多时间没有实质进展之后,我决定放弃这个方向,唯一的收获是理论中心的Jackiw教授(著名的量子反常现象的发明人之一)让我写了一篇总结文章,发在他的杂志上。

1991年春,我开始在美国找助理教授的工作。威尔森先生那时已经在俄亥俄州立大学。我去面试时,和威尔森讨论了一些光锥量子化方面的物理。出于对他的尊敬,我没有表现得缺乏信心。但我最终没有去俄亥俄工作,而是留在了麻省理工,这与我决定离开这个方向有关。

威尔森和合作者们并没放弃,他们发表了不少文章。威尔森是个著名的低产作者,他在康奈尔大学拿到终身教职之前,大概才发了两篇文章。他一生中只发表了四十多篇文章,最后的十几篇都与光锥量子化相关。但直到今天,文献上没有出现关于质子高能结构的,甚至是一个初步的光锥量子化计算。所以也许我当年早早离开这个领域是对的。

我后来意识到,威尔森一生一直在走一条自己选定的路。我真正要跟他学的,其实是这一点。

虽然理论学家无法从QCD直接计算胶子对质子自旋的贡献,但这丝毫没有影响实验学家以极大的热情想办法去测量它。然而,这个测量要远比欧洲核子中心的实验困难,因为它需要非常高能的极化质子束流。在当时世界上的实验室里还不能满足这样的条件。

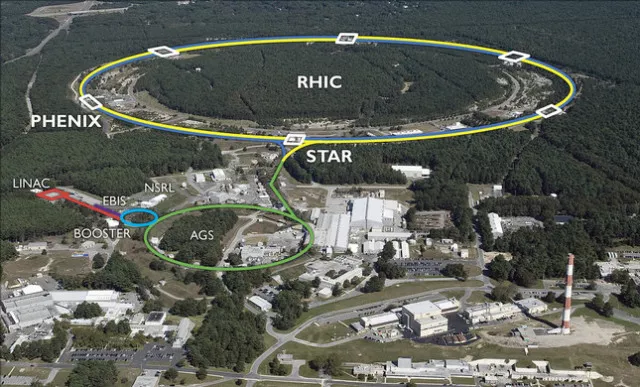

上世纪八十年代末,美国核物理学家正策划在布鲁克海文国家实验室建造一个高能重离子对撞机RHIC。对质子自旋有兴趣的实验学家们就将目光投向了这个可能的实验装置,思考在上面产生高能极化质子束流。

在日本理化研究所(RIKEN)和美国能源部的大力支持下,这个设想终于变成现实。这个装置于本世纪初开始对撞极化质子, 研究质子的自旋结构。值得一提的是,RIKEN为此还在布鲁克海文国家实验室建立了一个联合研究中心 RIKEN-BNL Center,每年投资几百万美元。中心的首任主任是李政道先生。他在中心和他过去的学生,哥伦比亚大学的Christ教授合作通过建造大型专用计算机来数值求解QCD,用的就是威尔森的格点规范理论。至今RIKEN-BNL中心仍是世界最活跃的研究格点规范理论的机构之一。

经过十多年的努力和数亿美元的费用,RHIC实验在2014年发表的结果终于确认:极化胶子对质子的自旋有很大的贡献(Scientific American, July, 2014)。这个结果引起了很多人的兴趣和关注。然而,自上世纪八十年代末胶子自旋这个概念提出以来,如何从基本理论QCD来解释这个实验结果却一直没有实质性进展。

胶子自旋对质子自旋的贡献,除了没法计算之外,还一直有个更基本的理论问题,就是它的“规范不变性”。围绕着这个基本问题,理论家们从一开始起就争论不休,我也深深卷入其中。

QCD 之所以是个规范场理论是因为它有一种特殊的对称性,叫做规范对称性。简单来说,每个夸克场在时间和空间的每一点的相位应该可以随意变化(规范变换),而不影响物理结果的。1954年,杨振宁先生和米尔斯(Mills)就是基于这个要求,推导出了非阿贝尔规范场理论的数学框架。

根据费曼的部分子模型,在光速飞行坐标系上定义出的胶子自旋对质子自旋贡献在物理上非常简单明了,但要写下一般的量子场论的理论公式却是极其困难。

最自然的胶子自旋表达式是在规范变换之下改变的,没有规范不变性。这个结论其实在电磁场的教科书上早就有了,而胶子场与电磁场在形式上是非常类似的。没有规范不变性的量不是一个物理量,实验上不可能去测量。可是,实验上明明可以根据费曼理论测量胶子自旋的贡献啊!

我对这个问题其实也一直搞不明白,也没有好的解释。觉得好象是上帝给我们开了一个玩笑,让我们钻进了一个怪圈。所以,每当做实验的朋友问起这类“高深”的问题,就只好搪塞过去。

有一些理论学家进而提出“教科书错了”的论点:有些表达式看上去没有规范不变性,实质上是规范不变的,是个真实的物理量。我对这种说法并不认同,所以提出反对。支持的人不断提出新的“证据”,我也不停提出新的“反驳”。因为没法用QCD来直接计算检验,所以好像也没法断定谁对谁错,这场辩论也从上世纪九十年代开始一直持续了二十多年。

因为这场看来是“so what”的论战是没有赢家的:既然没法去计算证实,谁对谁错都没大关系。所以围观的人很少,我这方发声的主要是我的研究小组。而“教课书错了”的那一边都在欧洲和亚洲,见面不多,基本一直是在论文上你来我往地较劲。

2009年,我到上海交通大学开始做暗物质实验,我在美国开展的理论研究就只剩下一个研究生赵勇。我把他带到交大,同时在交大招了一个这方面的博士后,我们三人在交大继续做QCD的研究。

在反驳“教科书错了”的观点时,我提出了一个论点: 即使定义一个“胶子自旋”表达式看上去具有规范不变性,其物理结果也是与参考系有关的,也就是与质子运动的速度或动量有关。这个在我看来很明显的结论,要对方接受并不是那么容易。

2012年底,我让赵勇用一个微扰论模型来计算“胶子自旋”在一个固定的规范条件下与质子动量的关系。结果如我所料:胶子的自旋不但与质子动量有关,还呈一个出乎意料的对数依赖关系,完全不像任何物理量的相对论洛伦兹变换。

但我们惊奇地发现,当质子动量趋向无穷大时,其数学结果和费曼的理论完全一致。换了一个规范条件,其结果也是如此!

我们马上意识到,在有限质子动量时,胶子的自旋贡献确实可以随规范变换而变,但到无穷大动量(光速)时,都趋于一个规范不变的、实验可以测量的物理值!

背后深刻的物理原因是在光速运行时,质子中的胶子完全成了一个自由的辐射场。而只有对一个辐射场,胶子自旋才是有物理意义的。

这让人不得不佩服费曼的物理洞察力,他一开始就只在无穷大动量参考系中讨论物理。但也恰恰是这个光速运动,使理论家对求解QCD一筹莫展,好像钻进了死胡同。

现在我们可以反过来思考:其实根本不需要在无穷大动量时来计算胶子自旋。只要研究在有限大动量时的特性,然后设法把规范和参考系的依赖给去除。而在有限大动量时,QCD的计算完全可以采用现成的威尔森的格点规范理论。

而能用来消除这个规范和参考系依赖的又恰恰是威尔森在解决临界现象时发明的重整化群理论。能使这个理论适用的重要条件是格罗斯等人在1973年发现的QCD的渐近自由性质,其大意是能量越高,强相互作用越微弱。因此,QCD微扰理论加重整化群就把大动量与无限动量之间的“鸿沟”顺利地填补上了。

有了这个想法之后,我们立即写了文章,发在2013年9月10日的《物理学评论快报》[4]。但令我百思不解的是,威尔森已经完全搭建好通往目的地的一切道路和桥梁,为什么他却把大家指向另一个方向,并亲自率领大家百折不饶地前行。这个问题也许只有“天晓得”,因为威尔森已于我们文章发表的前三个月的2013年6月15日在美国去世。或许我们都被费曼这个魔术大师在半个世纪前描绘的光速飞行这个绚丽的图像美呆了。

肯塔基大学的刘克非教授的团队立刻注意到了我们的工作,希望利用我们的方法来计算胶子自旋。刘教授是国际格点规范计算方面的专家,几十年来在这个领域有很重要的建树。他把赵勇请到肯塔基,给他的团队解释我们文章的物理和帮助他们用重整化群计算有限动量与无限动量之间的差别。他的博士后杨一玻主导了数值计算工作。

三年后,他们和赵勇合作的文章在《物理学评论快报》发表。这是用强相互作用的第一性原理来计算胶子对质子自旋贡献的首个结果。刘教授曾邀请我作为合作者加入,我因感觉对该计算没有实质性的贡献而推辞。尽管这个计算尚未实现对系统误差的精确控制,但初步结果发现与实验符合,确认了胶子对质子自旋有重要的贡献。

因此,杨一玻与赵勇等人的文章被美国物理学会《物理》选为2017年的物理学八大亮点成果之一[5]。此时此刻,对这个成果感到最欣慰的应该是我了。

物理学基础研究的目标是了解错综复杂的自然现象背后的简单规律。物理家就像侦探一样,观察了解、积累事实、严密分析,试图找出物理现象背后的真相。和侦探故事不同的是,物理学家最后发现的不是罪恶,而更像艺术家一样,挖掘出自然界深藏的简洁与美妙,这也是我多年来一直执着地从事物理学研究的推动力。

相变的临界点与光速飞行的粒子背后居然有相似的物理原理,当我意识到这一点,给我带来的喜悦和收获是巨大的。

在物理研究中,我们常常会去考虑一些理想的极限情况。在这些理想极限时,系统会变得十分简单和优美。例如点粒子的概念、不可形变的刚体、可逆过程、相变的临界点,以及质子的光速运行等。在相变的临界点,系统的行为有神奇的自相似性质;而质子在光速运行时,对其内部结构的理解变得异常简单。

在物理实验中,我们可以创造出非常逼近这些理想极限的系统,这些实际与理想系统之间在物理上有什么分别呢?

我们当然期望,现实与理想系统的物理性质是控制参量(温度、动量等)的光滑函数,即数学上的解析函数,从而使得实验上的可观测量可以无限逼近理想状态的物理性质。这个期望在大多数情况下是能实现的。

但在某些情况下,描述实际系统物理性质的状态函数并不是控制参量的一个平滑函数,而理想系统正好对应着它的奇异点。在这时,你会发现无论控制参量有多么逼近这个奇异点,在物理性质上,实际与理想系统仍是截然不同的。相变的临界点以及质子的光速运行都是这种情况。

威尔森的理论告诉我们,这些控制参量所对应的截然不同的物理状态之间,其实有着非常简单的内在关联。在奇异点附件,物理系统的主要相互作用变得非常简单、普适。在临界现象中,这些简单普适的物理就是所谓序参量的无特征标度热涨落,依赖于系统的对称性和空间维度,但与是气液相变,还是磁性或超导材料相变没有关系。

在QCD粒子的高能结构中,它们是夸克与胶子的无特征标度量子涨落,但与系统是质子还是其他原子核没有关系。现实和理想系统之间的差别是通过这些简单而又普适的物理在不同标度上的累积结果。

根据这个思想,我随即建立了“大动量有效量子场论”,可以系统地用格点规范理论计算光速运动质子的内部性质,完全达到了光锥量子化理论所要达到的目的。

所以,如果理解了奇异点附近简洁而又优美的物理,那么实际和理想系统之间的貌似遥远的距离就变得伸手可及了。其实,现实生活中的许多情况又何尝不是如此? 美丽的理想看上去是那么遥远,而又感觉近在咫尺。如果你掌握了简单而又优美的方法,坚持不懈地去反复运用,就会搭起通往理想的现实桥梁。

参考文献:

[1,2,5]–Highlights of the year, Physics 10,137.

[3]–Proton tomography through deeply virtual Compton scattering

[4]–Physics of the Gluon-Helicity Contribution to Proton Spin